蝉鸣裹着山雾漫过芙蓉镇的飞瀑,老司城的红石古道在晨露里泛着温润的光,土家吊脚楼的檐角新晒的包谷在风里晃出细碎的响。近日长沙医学院“医者队”带着深化实践育人的热忱与“铸牢中华民族共同体意识”的使命,奔赴湘西永顺县,在芙蓉镇的瀑布下、老司城的红石古道上、土家村寨的吊脚楼间,展开了一场跨越千年非遗的文化寻根之旅。师生们以“读懂中华文明”为初心,用脚步丈量文化根脉,以实践对话历史记忆,在非遗的活态传承中,书写新时代青年与民族文化共融的生动篇章。

芙蓉镇:千年古镇里的“和而不同”密码

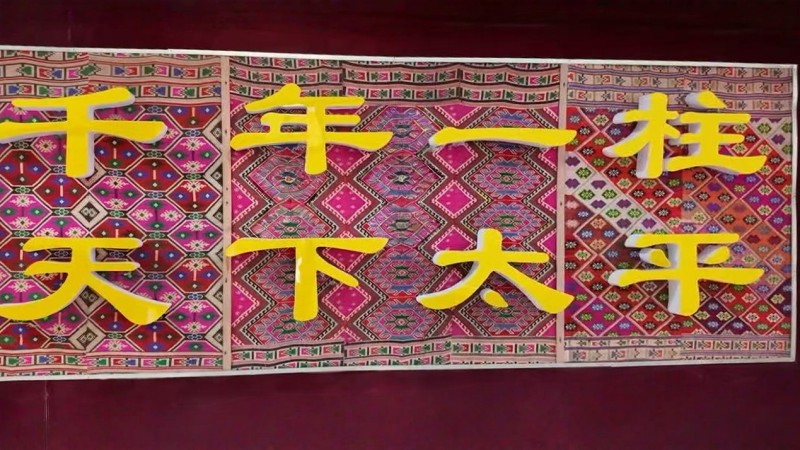

作为“挂在瀑布上的千年古镇”,芙蓉镇是土家族非遗的天然博物馆。在民俗馆内,一尊高4米的八棱铜柱静静诉说着公元940年的“溪州之盟”——土王彭士愁与楚王马希范以青铜为契,约定“汉不入峒,蛮不出境”,开创中国古代民族自治先河。这尊国家一级文物,不仅是“和而不同”的历史实证,更以“共生秩序”的智慧,诠释着中华民族“差异中求和谐”的文明逻辑。

(图为溪洲铜柱)

穿过吊脚楼的青瓦飞檐,土家歌谣的“无字史诗”在山间回荡。摆手歌的多声部合唱、哭嫁歌的深情咏叹、神歌的自然崇拜,既是土家族迁徙与信仰的记忆,更融汇了汉族诗词格律与西南各族音乐元素。“当我们与土家青年共跳摆手舞时,《摆手歌》的旋律仿佛一条纽带,把各族情感紧紧系在一起。”队员感慨道。

(图为团队成员与土家青年共跳摆手舞)

而在瀑布畔的吊脚楼群中,干栏式结构的“一木一崖”更藏着多民族智慧的密码:防潮防瘴的三层空间设计、吸纳的苗族穿斗式构架与汉族榫卯工艺,让“永顺有个转角楼,一转转到天里头”的民谚,成为各族共建家园的生动注脚。土家织锦“西兰卡普”上的“四十八勾”纹样,则以几何语言诉说着先祖对天地秩序的信仰——中心菱形是太阳崇拜,层叠扩散的纹路隐喻万物繁衍,彩线编织的正是“各美其美、美美与共”的文化共同体。

(图为吊脚楼)

(图为西兰卡普图腾)

老司城:红石古道上的“活治理”智慧

八百里土司王朝的遗迹,在灵溪河畔的红石古道上铺展成一部“齐政修教、因俗而治”的史诗。走进老司城博物馆,“若云书院”的模型与“子孙永享”石坊无声诉说着文化融合的故事:第十四代土司彭元璋创建的湘西最早官办学府,承载着明太祖“诸土司皆学儒学”的治国方略,土司继承者需精通汉学方可袭位,由此培养出大批汉土文化融合的纽带;而“去猛存宽,易杀戮为鞭朴”的德政碑,则将儒家仁政与土家族“以和为贵”传统融合,造就了“汉不侵土、土不犯汉”的和谐局面。

(图为向士军向队员讲解若云书院)

漫步25万平方米的遗址区,红砂岩驿道的自净式排水暗渠历经六百年山洪冲刷仍守护古城肌理,诠释“以山为城、以水为池”的生态哲学;吊脚楼前的“语言课”上,县级非遗传承人向士军用土家语教唱迎客歌:“‘山打开嘞’是天地敞亮,‘喜鹊叫诶’是报喜迎客——土家话的歌,要让山里娃一听就懂,外头客一听就暖。”如今,会土家语的年轻人不足1%,但向士军整理的《土家语日常用语手册》上,拼音标注与生活场景照片,正让“活文化”在传承中焕发新生。

(图为向士军非遗传承人教学队员唱土家语《迎客歌》)

更令人振奋的是,老司城的保护实践已成为“非遗助力乡村振兴”的鲜活样本:原住民转型文保员、研学团队让50余所中小学开展“行走的思政课”、社区居民用传统技艺织锦唱山歌……“土司用汉学教化子民,又用土家文化滋养土地,这就是最早的‘中华民族共同体’实践。”队员在深夜访谈中提到。

咚咚喹:青竹笛声里的“文化新生”

在永顺县的非遗工坊里,一声清亮的“巴列咚”划破空气——州级非遗传承人张菊英老师手持咚咚喹,用土家族古老的簧管气鸣乐器,奏出一曲轻快活泼的传统曲目。“这小小的竹笛,只有几个孔,却能吹出多种乐器合奏的感觉。”队员们好奇围观,张老师耐心讲解音节弹奏方法,成员肖岚婷在指导下吹响第一个音符时,悠扬的乐声中仿佛跃动着土家人民的生活场景与精神世界。

(图为张菊英老师手把手教成员吹奏咚咚喹)

作为土家族文化的“活化石”,咚咚喹的传承不仅靠技艺,更靠情感的联结。“咚咚喹的曲调里,有赶山的脚步、有织锦的韵律、有对生活的热爱。”张菊英说。当队员们手持自制的咚咚喹环绕传承人合影时,青竹为媒、笛声作证,新时代青年与非遗传承人共同写下了土家文化的当代传承注脚。

让非遗之花在青春里绽放。从芙蓉镇的千年盟约柱,到老司城的红石古道,再到咚咚喹的清亮笛声,医者队的寻根之旅,既是一场与历史的对话,更是一次对“中华民族共同体”的深刻体悟。土家歌谣的多元声部、吊脚楼的共生智慧、老司城的“活治理”、咚咚喹的活态传承,都在诉说着同一个真理:中华非遗的薪火传递,正是各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起的生动见证。

“非遗不仅是历史的根脉,更是未来的星火。”医者队将把此次寻根的收获转化为行动,以文化传承为纽带,在守护民族团结的路上接续前行。正如瀑布奔涌的酉水河、静默矗立的“万马归朝”群峰所见证的——当青春的脚步印上非遗的土地,当青年一代从千年共融智慧中汲取力量,绚丽的中华文明之花,必将在新时代的沃土上绽放得更加璀璨。

文字来源/李达渊、孙可晨、李玉凤

图片来源/邓安琪、邓畅、贺嘉梁

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-20-15438-0.html