赤心融乡土,智笔绘振兴

脚踏红色热土,心系乡村发展。2025年7月2日,巢湖学院经济与法学学院“赤色金融,律法护航”实践团队深入安徽省六安市金寨县汤家汇镇,将课堂所学融入社会实践。实践团成员追溯革命金融源头,对话基层金融前沿,更将实用的金融法律知识送到乡亲家门口,以实际行动传承红色基因,赋能乡村振兴。

溯源铸魂:在革命金融摇篮里汲取信念力量

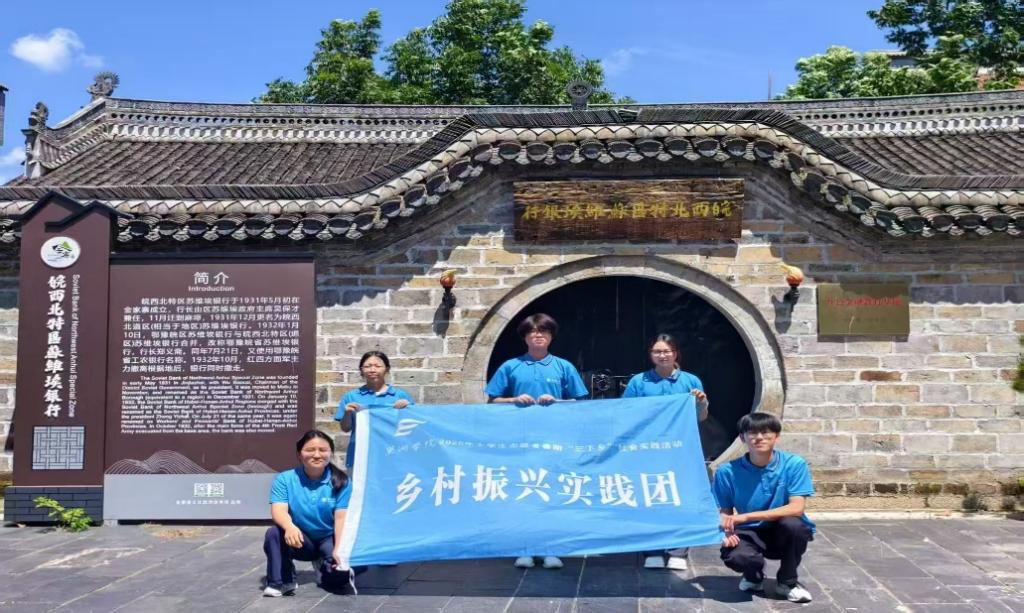

汤家汇镇,鄂豫皖革命根据地的“红军摇篮”与“赤色金融中心”,是实践团追寻初心的首站。在这里,赤城县苏维埃政府旧址、红军街等红色印记浸透岁月,队员们触摸着砖石间的温度,沉浸式感受革命先辈浴血奋斗的赤诚。皖西北特区苏维埃银行陈列馆与赤城县邮政局旧址内,早期布币泛着岁月的光泽,油印机带着斑驳的痕迹,泛黄的经济文件写满不屈的智慧 “这布币轻如鸿毛,却重若千钧!”实践团成员凝视着文物,感慨深切,“它承载着打破经济围剿的勇毅,凝结着保障军民供给的智慧,更激荡着绝境中开新局的创新力量。”这份穿越时空的精神火种,正是当代金融学子最该接续的红色血脉,也为后续实践注入了滚烫而坚定的思想动能。

实践团成员在“安徽省红色金融教育基地”前合照 汪凌摄

问计前沿:解码金融活水润泽乡村振兴的实践路径

带着“如何让现代金融服务更好适配老区需求”的核心问题,团队与金寨农商银行汤家汇支行行长进行了专题座谈。余行长谈及区域发展时,目光里满是热忱:“就像当年汤家汇的红色金融要穿透封锁、扎根群众,今天我们更要让金融服务走出柜台、走进田间地头,优化县域网点布局,用数字技术打破时空限制,让小微企业贷得到款、农户用得上便捷服务,这才是普惠的真谛。”话语间,革命年代的红色金融基因与新时代的普惠实践悄然共鸣。当年用布币连接军民鱼水情,如今用数字化服务架起城乡连心桥;当年在封锁中开辟金融生路,如今在发展中拓宽服务边界。这场座谈,让历史的温度与现实的力量交织,既明晰了普惠金融“向下扎根”的路径,更坚定了“为民服务”的信念,为后续实践注入了沉甸甸的使命感。

实践团成员与金寨农商银行行长进行座谈 汪凌摄

送法入户:让金融安全知识飞入寻常百姓家

实践的真谛在于服务。在汤家汇村党支部的大力支持和书记的带领下,实践团成员走进镇上的街巷院落,将金融普法宣传办在了百姓家门口。手持满是“消费有陷阱”“转账多留心”的通俗宣传单,用身边案例拆解诈骗套路,遇村民问起手机银行操作、银行卡解锁等难题,便俯身手把手教学,指尖的耐心比夏日清风更沁心,阳光透过屋檐洒在额头的汗珠上,也照亮了村民们渐渐舒展的眉头。这场普法宣传没有讲台,却让金融安全的种子顺着乡音扎根院落,让“守好钱袋子”的信念跟着贴心话住进心里,恰如当年苏区干部走村入户,如今实践团成员们正用专业与热忱,为乡亲们筑起一道看得见、用得上的金融“防护墙”。

实践团成员进行普法宣传 汪凌摄

回望这段三下乡历程,我们不仅是政策的宣传者、问题的解答者,更是红色精神的传承者、乡村发展的参与者。金融赋能产业,法治守护民生,红色基因凝聚力量,这三者的融合,正是我们助力乡村振兴的生动实践。未来,无论走多远,这段在田间地头、农家院落里收获的感动与成长,都将成为我们继续前行的动力,也让我们深刻体会到,乡村振兴既需要红色精神的引领,也离不开专业服务的支撑。未来,我们将带着这份实践中的收获与感悟,继续深耕专业、践行使命,让红色基因在服务乡村的过程中不断传承,让知行合一的理念在助力振兴的道路上持续深化,用青春力量为乡村的美好明天添砖加瓦。同学们也纷纷表示,乡村振兴不是宏大的口号,而是需要用专业知识去解决每一个具体问题。这段经历就像一把钥匙,打开了我们对社会责任的新认知,也让我们更坚定要把青春热血洒在祖国需要的地方。(巢湖学院:束俊 徐红杏 金缦)

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-15890-0.html